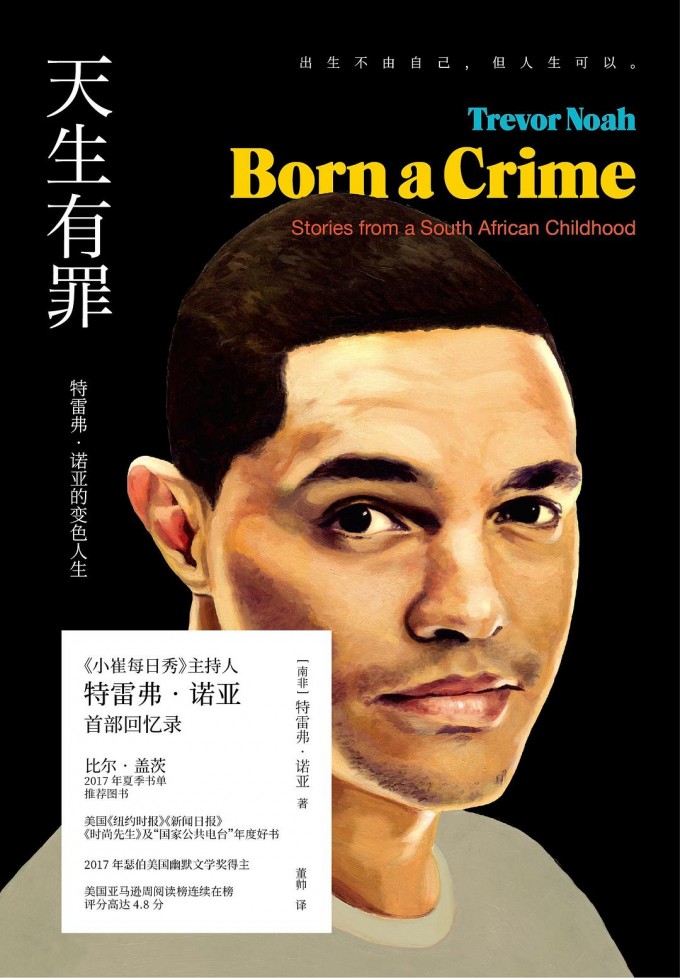

《天生有罪》

by [南非]特雷弗·诺亚

作者: [南非] 特雷弗·诺亚 出版: 未读·北京联合出版公司 出版时间: 2018-2-1 阅读时间:2020年5月至8月 编号:274

虽然我是断断续续地花了好几个月才完整地看完,但这书其实写得很流畅,内容很丰富。 在本书里,有诺亚成长的环境,家庭(主要是母亲)的教育观念,种族隔离、有色人种的困境、南非的“民主”、家暴等等的问题。 本来对他的了解只是舞台上和电视上的那个风趣幽默,逻辑能力强,是非观强的形象,和书里他的经历很难扯得上什么关系。一个在歧视,犯罪,暴力环境里成长起来的孩子,能够打破环境和家庭给他的极大束缚,除了母亲功不可没的教育外,他自身的天赋和努力也十分重要。

这自传,非常推荐。

摘录

她会说,“你必须要留意自己周围都是什么样的人,因为他们会决定你是什么样的人。”

纳尔逊·曼德拉曾经说:“如果你用一个人听得懂的语言与他交流,他会记在脑子里;如果你用他自己的语言与他交流,他会记在心里。”

因为如果你觉得某个人是野兽,但整个世界都说他是圣人,你会开始认为自己才是那个有问题的坏人。你只能做出这样的结论:肯定是因为我的错,才会发生这一切,否则为什么他只在你身上泄愤呢?

那就是我妈妈。她不对抗体制,她嘲讽体制。

亚伯想要的是一段传统的婚姻关系,娶一个传统的老婆,所以我想了很久都想不明白,他为什么要找像我妈这样的女人结婚。她完全是传统的对立面。如果他想要一个对他卑躬屈膝的女人,那么这样的姑娘在察嫩有一大把,她们从小到大接受的都是各种如何服侍男人的培训,只等着有一天嫁人。我妈对此的解释是,传统男人想要一个卑微顺从的妻子,但是他并不会爱上那个卑微顺从的妻子。他会被独立的女性吸引。“他就像是个收集异域珍禽的人,”她说,“他想拥有一个自由的女人,因为他梦想把她塞进笼子里养着。”

更重要的是,我发现维系人与人之间关系的并非暴力,而是爱。爱是有创造力的行为。当你爱一个人的时候,就为他创造出了一个新世界。我妈就是那样对我的,然后我用我所有获得的进步,所有学到的知识,回过头来为她创造出了一个崭新的世界,给她提供了崭新的视角。从那儿以后,她再也没对自己的孩子动过手。

我在充满暴力的世界中长大,但是我自己却一点儿都不暴力。是的,我爱搞恶作剧,爱玩儿火,砸别人窗户,但是我从来不会攻击人。我从来没打过人。我也从来不会生气。我从不认为自己会做那样的事。我的母亲给我营造了一个和她的成长环境完全不同的世界。她给我买那些她小时候没机会读的书。她送我去她从来没机会去读的学校。我身处于这样的世界之中,让我看待世界的眼光发生了变化。我看到,并不是所有的家庭都充满暴力。我看到了暴力的徒劳,看到它不过是恶性循环,看到一个人受到了别人的伤害,会去以伤害他人的方式讨要回来。

在我们的房子下面,涌动着恐惧的暗流,但是真正的暴力事件并没有那么频繁。我想如果真的再频繁一些的话,这种情况也能早点儿结束。讽刺的是,每次家暴之间的那段平静时光,让这样的日子越拖越久,也令下一次家暴的严重程度逐渐升级。他这次打了我妈,下一次可能是三年后,而且打得更狠。再是两年后,又狠了一点儿。再接着是一年后,又狠了一些。每一次都发生得很分散,会让你觉得不会再有下一次,但是又会足够频繁到让你永远无法忘记这件事的存在。这里面是有节奏的。

成长于一个充斥着家暴的家庭中,你会发现自己会爱自己恨的人,或恨自己爱的人,在这两者之间不停地徘徊挣扎。这是一种奇怪的感觉。你希望生活在一个好人坏人分明的世界里,要么恨他们,要么爱他们,但是人类并非这样的物种。

那是我人生第一次体会到有钱的感觉,那是世界上最自由的事情。有钱后我了解到的第一件事就是,钱给了你选择的权利。人们不是想要变得多富有。人们是想要选择的权利。你越有钱,你面前的选择就越多。这就是金钱带给你的自由。

你能给予另一个人的最大的礼物,就是选择他。

我们从中断的地方立刻重新建立了联系,他对待我的方式和对待当年那个13岁的小男孩的方式一模一样。我的父亲是个保持一贯习惯的人,这次也不例外。“好的,我们该干什么了?我给你准备了你最爱吃的土豆罗斯蒂、雪碧和焦糖奶冻。”幸好我的口味和13岁时没有太大差别,我立刻大口吃了起来。 我在吃的时候,他起身去拿了一个夹子过来,是一本超大的相册。他把它放到桌上,一边摊开一边说:“我一直在关注着你。”这是一本剪贴簿,里面有我做过的所有事情,报纸上每次提到我的名字,杂志上每次出现我的消息,哪怕是一条微不足道的俱乐部节目清单,从我职业生涯开始的那天直到这周的消息,全在里面。他带着我翻看,脸上露出大大的微笑,指着标题:“特雷弗·诺亚将会于周六在蓝屋俱乐部登台。”或者:“特雷弗·诺亚主持了新节目。” 我感到身体内的感情汹涌。我需要使劲控制住自己不哭出来。我这十年里的生活缺憾,好像在一瞬间被填满了,好像父亲只离开了我一天。多年以来,我内心有那么多的疑问。他会想我吗?他知道我在做什么吗?他为我骄做吗?但事实是,他一直陪着我。他一直在为我骄傲。因为环境让我们分开了,但他没有一天不是我的父亲。

我相信芙菲是我的狗,当然这并不是真的。芙菲是只狗。我是个小孩。我们在一起玩得很开心。只是恰巧她住在我们家而已。这段经历影响了日后我对于感情的看法:你并不拥有你所爱的人。我很幸运,可以在那么小的年纪就学到这个道理。我有很多朋友,在成年以后,依然会因为被人背叛而悲痛欲绝。他们会找到我,胸中充满愤怒,向我哭诉自己是如何被人背叛,被欺骗,而我完全可以感同身受。我理解他们所遭遇的这一切。我会和他们坐下来,点杯喝的,对他们说:“朋友,我来给你讲一个芙菲的故事吧。”

我还从我妈身上继承了一个特点,就是擅长忘记生活中的痛苦。我记得留下创伤的原因,但是我不会掀着创伤不放。我从来不会让回忆的痛苦阻碍我对新东西的尝试。

我妈妈以前会带我去公园,让我在里面疯跑,把精力发泄掉。她会带个飞盘,扔出去,我狂跑着去接,拿回来给我妈。如此反复。有时候飞盘会换成网球。黑人家的狗一般都不会玩这种取物游戏因为人只会给它们丢吃的。直到我到了公园,看到白人是怎么在遛狗的,我才意识到,我妈原来是把我当成狗在训练。

我妈妈抚养我的方式,就好像没有任何限制,没哪里我不能去,没什么我不能做。当我回头想想,她养我的感觉,就好像我是一个白人孩子——不是让我学白人文化,而是让我相信,世界是我的。我可以为自己发声,我的想法和决定都是重要的。

我们穿的衣服都是二手的,来自亲善商店或者教会里白人的捐赠。学校里的其他小孩都会穿名牌,比如耐克或阿迪达斯。我从来没穿过带牌子的衣服。有一次我想让我妈给我买一双阿迪达斯的运动鞋,我妈给我带回一双假冒的,阿比达斯。 “妈,这是假的。”我说。 “我看不出有什么差别啊。” “看这个标,这里有四条杠,真的只有三条。” “走运啦你,”她说,“你比别人多一条杠。”

就算我们的车再破,那也是辆车,是自由的象征。我们不再是困于黑人小镇,需要等公交车才能出行的黑人家庭了,我们是闯荡世界的黑人一家。我们是醒来后可以说“我们今天要去哪里”的黑人一家。

我的书就是我的珍宝。我把它们摆在书架上,特别骄傲。我很爱惜我的书,要让它们保持崭新完好的样子。尽管我反复阅读,但我从来不会折书角,或弄弯书脊。每本书我都很珍惜。等长大一些后,我开始自己挑书来买。我喜欢幻想故事,喜欢沉浸于那些不存在的世界里。我记得有些书是讲白人小孩解谜还是什么鬼的,我可没时间读那些。我要读罗尔德·达尔,飞天巨桃历险记,好心眼儿巨人,查理的巧克力工厂,亨利休格的奇妙故事。这才是我的主攻方向。

到了该给我取名字的时候,她挑了“特雷弗”,这个名字在南非没有任何意义,在家族中没人叫过,甚至都不是从《圣经》上来的。这就是个名字而已。我妈妈希望她的孩子不要被命运束缚。她希望我可以自由地去任何地方,做任何事,成为任何人。

有太多的黑人家庭穷极一生在填补过去的缺口。这是身为黑人以及贫穷的诅咒,这也是一代代人无法逃离的梦魇。我母亲将其称为“黑人债”。因为你的长辈们已经被剥夺殆尽,你不能把这些钱用在自己身上,让自己进步,你只能把你挣来的钱给他们,把他们拉回生活的起点。在索韦托的家里,我妈妈获得的自由并不比在特兰斯凯的时候多,所以她又逃离了。她径直跑到火车站,跳上一列车,消失在了城市中。她下定决心,哪怕要睡在公共厕所,哪怕要依赖好心妓女们的善意帮助,她也要自己闯出一片天。

在种族隔离以前,南非黑人接受的正规教育都是从欧洲传教士那边获得的。传教士对传播基督教文化充满热忧,希望本地原住民尽快西化。在教会学校里,黑人可以学到英文、欧洲文学、医药学以及法律。反对种族隔离运动中的每一任黑人领导,不论是纳尔逊·曼德拉还是史蒂夫·比科,都接受过传教士的教育,这并非偶然——知识使人自由,或者起码望自由。

因此,让种族隔离可行的唯一方法,就是削弱黑人的思考能力。在种族隔离制度下,政府建立了鼎鼎大名的班图学校。班图学校不教科学,不教历史,不教公民学,只教度量方法和农业知识:怎么数土豆,怎么铺路、切木头、犁地。“班图人不适合学历史和科学,他们还未开化,”政府这样说,“你给他们看一片草地,可他们又不被允许去里面吃草的话,只会误导他们。”这一点值得表扬,人家还挺诚实的。为什么要教育奴隶呢?如果一个人唯一的用途就是在地上创坑,那教他拉丁语干什么。

作为小孩,我知道人们的肤色不同,但是在我脑海中,白色、黑色、棕色的肤色和不同口味的巧克力差不多。爸爸是白巧克力,妈妈是黑巧克力,而我是牛奶巧克力。但我们都是巧克力。我不知道这和“种族”有什么关系,我也不知道什么是种族。

拉屎时,就是刚刚坐下的时候,你还不会完全进入状态,还不是一个正在拉屎的人,而是要从一个即将拉屎的人,转变成一个正在拉屎的人。你不会立刻拿出手机或报纸。大概要花一分钟的时间你才会开始拉,然后就会进入舒适期。当你到达那个时刻,一切都会变得很美好。

拉屎是一种非凡的体验,能让你有一种奇妙的感觉,甚至可以说意义深远。我觉得上帝让人类这样拉屎,是想让我们知道脚踏实地,让我们学会谦卑。不论你是谁,我们都一样要拉屎。碧昂丝要拉屎。教皇要拉屎。英国女王也拉屎。拉屎的时候,我们都得放下架子和优雅,忘记自己有多出名或多富有。所有那些都不重要了。

人再没有比在拉屎时更真诚的时刻了。那个时候你会意识到,我是我。这就是我。你尿尿的时候可能不会想什么,但是拉屎的时候不一样。你有没有在一个婴儿拉屎的时候直视过他的眼睛?他在那时会到达自我觉醒的一瞬间。而去外面上那个公共厕所,会毁掉这一切。下雨啊,苍蝇啊,属于你的那一瞬会被夺走。没人该被夺走那宝贵的一瞬。那天蹲在厨房地板上拉屎的时候,我的感觉是,哇哦,没有苍蝇,没有压力,感觉太棒了,我真的很喜欢这样的感觉。我当下就明白自己做了个很棒的决定,我为自己的智慧感到骄傲。而且,我获得了属于我的一瞬,放松做自己的感觉可真好。但接着,我随意地四处张望了下之后,发现在我左边几米之外的煤炉旁边,坐着可可。

这就是整套程序。祈祷,唱歌,祈祷。唱歌,祈祷,唱歌。唱歌,唱歌,唱歌。祈祷,祈祷,祈祷。有时候会持续几个小时,最后以“阿门”结束,不过他们会把这句“阿门”说上至少五分钟:阿门。阿阿阿门。阿阿阿阿门。阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿门。门恩门恩门恩。门门门。阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿末末末末末门门门门恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩。”然后,大家相互道别,各回各家,第二晚再去另一家,重复一遍这套流程。

伊登公园的位置紧挨着东兰特镇、特克萨镇和卡托洪镇,这几个地方是因卡塔自由党和非洲国民大会之间冲突暴乱最集中的所在。每月至少都会有一次,我们在回家的途中,经常看到街区燃起了熊熊大火。街上有成百名暴徒。我妈会缓缓地开着车从人群中间蹭过去,绕过用燃烧的轮胎制作的路障。没什么东西烧起来能像轮胎那样——狂暴的火焰直冲天际,你简直无法想象。当我们开车绕过那些燃烧的路障,就好像我们身处烤箱之中。我曾对我妈妈说:“我觉得撒旦就在地狱里烧轮胎。”

我还小的时候,她总能抓得住我,但当我渐渐长大,跑得也越来越快。等她速度跟不上我的时候,就转而开始使用智慧。如果我快跑远了,她就会喊:“站住!抓贼啊!”她就是这么对自己亲儿子的。在南非,没人愿意管其他人的闲事,除非是暴民正义,那样所有人都会来帮忙。她知道自己那一句“抓贼啊”能够将左邻右里都喊出来对付我,我就得同时灵活闪避一大群人,不断地大叫:“我不是贼!我是她儿子!”

没人能跑得比我和我妈还快。她不是那种“过来让我揍你一顿”类型的妈妈。她会免费送“揍”上门。她还喜欢扔东西。不论她手边是什么东西,都可能向你飞过来。如果那东西易碎,我还得接住,再把它放好。如果掉地上碎了,那也是我的错,会被揍得更狠。假设她用花瓶砸我,我得接住,放好,然后再跑。在花瓶飞来那不到一秒的时间里,我得思考,值钱吗?值钱。会碎吗?会碎。接住,放好,快跑。

我人生中所有的倒霉事,最后都能追溯到某辆二手车身上。二手车害我上学迟到被罚课后留校。二手车导致我们站在高速路上搭顺风车。二手车还是我妈妈再婚的原因。要不是因为这辆坏了的甲壳虫,我们就不会去找机师修,那机师就不会和我妈结婚,就不会变成我继父,就不会折磨我们那么多年,就不会朝我妈脑后开那一枪——所以之后我永远只会选择带担保的新车。

和世界各地的原住民一样,南非的黑人也接受了殖民者的宗教。我说“接受”,但其实是强迫接受。

你把人分成不同的群组,让他们相互仇恨,这样你就可以控制他们全部人。